Разногласия между Россией и США в области противодействия вооруженному экстремизму и терроризму носят долгосрочный и объективный характер. Они проистекают из фундаментальных различий между государственно-политическими системами, культурами, системами ценностей, историческим опытом, национальными интересами и глобальной ролью этих двух стран, которые сохранятся и в будущем. Тем не менее, даже несмотря на резкое ухудшение двусторонних российско-американских отношений с 2014 г., наблюдается сближение и растущее совпадение основных типов терроризма и общего уровня террористической угрозы для России и США, а также тех контекстов, в которых эти страны противодействуют вооруженному экстремизму, включая терроризм. Россия и США не только взаимно заинтересованы в борьбе с терроризмом в сирийско-иракском контексте и в Афганистане, но и имеют все больше оснований для обмена опытом в области противодействия доморощенному экстремизму и радикализации на собственной территории.

Сравнительный анализ угроз

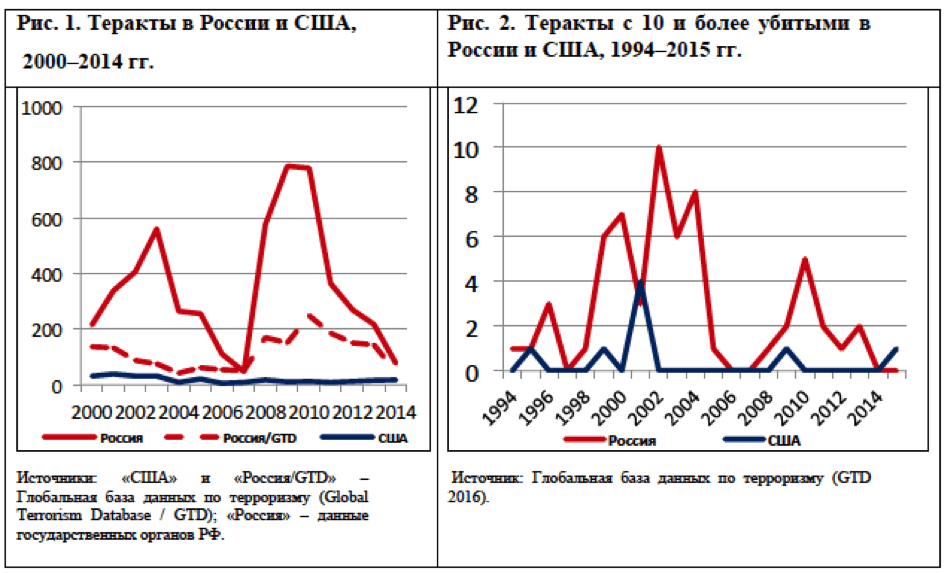

Угрозы терроризма и вооруженного экстремизма для России и США могут различаться по типу, масштабу, движущим силам и путям радикализации. В целом, на протяжении четверти века после окончания «холодной войны», Россия была более сильно и систематически подвержена терроризму на своей территории, чем США (см. Рис. 1 и 2) – в основном благодаря терроризму как одной из основных тактик вооруженного исламистско-сепаратистского движения на Северном Кавказе.

На протяжении того же периода территория США в целом была мало подвержена террористическим атакам (и в этом смысле беспрецедентные по масштабу теракты 11 сентября 2001 г. стали, скорее, исключением, резко контрастировавшим с минимальным уровнем террористической активности в США как до, так и после них). За период с начала XXI в. Россия также систематически занимала гораздо более высокие места в Глобальном индексе терроризма, чем США. По данным за 2002–2011 гг., т. е. за первое десятилетие после 2001 г. (года терактов 11 сентября), Россия даже входила в первую десятку стран мира по уровню террористической активности, заняв в ней 9-е место. Потом она опустилась сначала на 11-е место (согласно Глобальному индексу терроризма 2014, который охватывал период 2000–2013 гг.), а затем и на 23-е (индекс 2015 г. за период 2000-2014). Эти высокие показатели контрастировали с соответствующими показателями Глобального индекса терроризма для США, которые занимали в нем лишь 41-е место (за период 2002–2011 гг.), 30-е (согласно индексу 2014) и 35-е (согласно индексу 2015). Однако, в последнее время этот разрыв сокращается, а соответствующий общий уровень террористической угрозы на территории России и США становится все более сравнимым. Так, согласно Глобальному индексу терроризма 2016 (2000–2015 гг.), Россия по уровню террористической активности занимала 30-е место, а США – 36-е. При этом следует учитывать, что США имеют гораздо более широкие глобальные интересы и присутствие в мире, чем Россия, что чаще делает американских граждан и объекты за рубежом мишенью транснациональных террористических сетей с глобальными целями. Поэтому в целом подверженность США угрозе международного терроризма – сильнее, а ее масштаб и охват для США – шире, чем для России (что, например, отражено и в списках террористических организаций и террористов, которые составляются Государственным департаментом и Министерством юстиции США).

В официальных списках террористических организаций России и США преобладают группировки радикально-исламистского толка. Так, в ноябре 2016 г., 21 из 26 организаций в российском списке и 43 из 61 в списке «иностранных террористических организаций» Госдепа США носили радикально-исламистский характер. Минимальное пересечение между российским и американским списками (которое лишь несколько увеличилось в последние годы) объясняется различиями в основном типе терроризма, угрожающем каждой из двух стран, в масштабах их военного и иного присутствия за рубежом и т. д. Тем не менее, лишь в двух случаях как в американский, так и в российский списки была включена более, чем одна группировка для одного и того же региона – (1) аль-Каида и афганский Талибан в 2006–2010 гг.[1] и (2) «Исламское государство в Ираке и Леванте» (ИГИЛ, или «Исламское государство»/ИГ, известное также как Даиш) и «Джабхат ан-Нусра” в середине 2010-х гг.[2] В настоящее время, несмотря на сильные разногласия между Россией и США по Сирии и поддержку ими противоборствующих сторон в сирийской гражданской войне, именно сирийско-иракский контекст является точкой наиболее выраженного частичного совпадения антитеррористической повестки России и США.

Особенно серьезный внутри- и внешнеполитический вызов как для США, так и для России бросает ИГИЛ как идеология и катализатор вооруженного исламистского экстремизма. Обе страны выражают обеспокоенность транснациональными потоками боевиков в Сирию и Ирак и перспективой их возврата. Для России эта проблема стоит намного более остро, чем для США. По данным на сентябрь 2015 г., лишь 21 гражданину США удалось добраться до Сирии и Ирака и вступить в ряды ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусры» (еще 43 американца планировали или пытались, но безуспешно). Относительная географическая удаленность зон сирийского и иракского конфликтов от США, а также в целом более низкая степень радикализации американских мусульман, отчасти объясняют минимальную численность американских боевиков-джихадистов в рядах радикально-исламистских организаций в Сирии и Ираке (по сравнению с 5000 джихадистами из стран ЕС и 2900 боевиками из России (по данным на конец 2015 г.).

Тем не менее, для США ИГИЛ бросает целый ряд вызовов – в Ираке, в более широком ближневосточном контексте и с точки зрения влияния и пропаганды со стороны ИГИЛ на радикализацию исламистских экстремистов в самих США. Феномен ИГИЛ серьезно подрывает перспективы стабилизации в Ираке (который и так страдает от последствий американской интервенции, слабой функциональности власти и острых конфессиональных противоречий). ИГИЛ также препятствует стабилизации в более широком ближневосточном регионе, катализируя региональные противоречия, мешая решению сирийской проблемы и стимулируя возникновение своих радикально-исламистских «клонов» и филиалов.

В течение 15 лет после 11 сентября 2001 г. (до ноября 2016 г. включительно) на территории самих США преобладали теракты со стороны двух основных типов акторов: правых радикалов (18 терактов и 48 погибших) и исламистских экстремистов (10 терактов, 94 убитых). Хотя в США исламистские террористы совершали теракты реже, чем правые экстремисты, от их рук погибло в 3,5 раз больше людей. Смертоносность терроризма исламистского типа продолжает расти, и именно на него пришелся теракт с наибольшим числом жертв на территории США за весь период с 11 сентября 2001 г. – расстрел посетителей ночного клуба в Орландо в июне 2016 г., в результате которого погибло 46 человек. «Доморощенный» исламистский терроризм в США в основном практикуют небольшие ячейки или индивидуальные террористы (так называемые одинокие волки), как правило, имеющие минимальные связи – или вообще не имеющие прямых контактов – с иностранными террористическими организациями. Тем не менее они часто радикализируются и переходят к вооруженному насилию под влиянием транснациональных радикальных идеологов и движений типа аль-Каиды и ИГИЛ.

Для России вызовы со стороны ИГИЛ внутри страны не сводятся к ситуации на Северном Кавказе (включая перспективу возвращения джихадистов из Сирии и Ирака и присяг местных отрядов вооруженного подполья на верность ИГИЛ). За пределами северокавказского региона ИГИЛ катализировала новый феномен мелких «доморощенных» радикализирующихся ячеек и отдельных лиц в разных частях страны, минимально связанных – или вовсе не связанных – с северокавказскими боевиками. Эти ячейки отличаются от северокавказского бандподполья, но все сильнее напоминают тот тип «доморощенной» исламистской радикализации и экстремизма, который распространен в США и Европе в виде террористов-одиночек и сетевых агентов.[3]

Таким образом, налицо усиливающиеся параллели между Россией и США в области фрагментированного вооруженного экстремизма радикально-исламистского типа в форме мелких «доморощенных» ячеек, вдохновленных тем не менее транснациональной идеологией и пропагандой (прежде всего, со стороны ИГИЛ). Если на Западе этот тип радикализации и вооруженного экстремизма уже укоренился, то для России это относительно новый феномен. Параллельно, в России спад терроризма и другой вооруженной активности исламистско-сепаратистского толка на Северном Кавказе после 2010 г. сопровождался растущими проявлениями правого экстремизма все более отчетливой антииммигрантской направленности (хотя насильственный экстремизм праворадикального толка в России в основном проявлялся не столько в виде терроризма, сколько в форме стычек, провоцирования уличного насилия, этноконфессионального вандализма, погромов и массовых беспорядков).

Сравнительные стратегии противодействия терроризму и вооруженному экстремизму

На протяжении большей части начала XXI века антитеррористические стратегии США и России носили сильно милитаризированный характер, а преобладающим подходом оставалась «война с терроризмом». Однако применялись эти стратегии в совершенно разных контекстах. Россия противодействовала терроризму в основном во внутриполитическом контексте – в ходе контрповстанческой кампании на Северном Кавказе. Для США же основными «фронтами» «войны с терроризмом» стали военные интервенции, контрповстанческие и стабилизационные операции в отдаленных от них регионах мира – в таких слабых, развалившихся (в т. ч. разваленных в результате самой американской интервенции) и сильно расколотых государствах, как Афганистан и Ирак. Соответственно, основное выработанное – можно сказать, выстраданное – Россией «решение» проблемы терроризма (обеспечившее устойчивое снижение террористической активности в стране после 2010 г.) состояло в опоре на традиционалистские этноконфессиональные силы в самой Чечне как на преграду и хотя бы отчасти «управляемую» альтернативу транснационализированному вооруженному салафизму джихадистского толка (каким бы относительным и неполным это «решение» ни было и какой бы дорогой ценой оно ни было достигнуто, включая необходимость закрывать глаза на тенденции к автократии и реисламизации, нарушения прав человека и т. д.).

В этом контексте лишь российская военная кампания в Сирии (с конца сентября 2015 г.) демонстрирует хотя бы типологическое сходство с операциями военных коалиций во главе с США за рубежом (прежде всего, операции против ИГИЛ в Ираке с 2014 г., затем частично перенесенной и на Сирию). Тем не менее, актуальность российского антитеррористического опыта, полученного как в северокавказском, так и в ближневосточном контекстах, для США – и наоборот – жестко ограничена, прежде всего, идеологическими причинами. Среди них – традиционно сильный упор Вашингтона на необходимость демократизации в (пост)конфликтных зонах, вне зависимости от контекста и применимости, и неприятие решений по типу «диктаторы против экстремистов» (по крайней мере, до прихода к власти администрации Д.Трампа в 2017 г.).

Тем не менее, в последние годы и США, и Россия, хотя и в разной степени и по разным причинам, выходят за рамки сильно милитаризированных контртеррористических стратегий, а борьба с терроризмом постепенно обретает более всесторонний и целостный характер. В США в годы правления администрации Б.Обамы даже произошла определенная смена политической парадигмы – на смену «глобальной войне с терроризмом» пришло «противодействие насильственному экстремизму» (“countering violent extremism”, или CVE). Такая корректировка была продиктована все более сильной компрометацией дискурса «войны с терроризмом», в том числе в самих США, в условиях:

а) растущих проблем и провалов, связанных с американскими интервенциями в Афганистане и Ираке;

б) таких новых явлений и процессов на международном и региональном уровнях, как, например, «арабская весна», и отчасти ;

в) роста «доморощенного» насильственного экстремизма, особенно исламистского толка, в самих США.

Эта смена парадигм (по крайней мере на уровне политической риторики) в США при администрации Обамы не имела параллелей в России – прежде всего, потому, что в России политика и дискурс «войны с терроризмом» и действия силового блока и структур безопасности по борьбе с терроризмом не приобрели столь спорного характера внутри страны и в целом не были политически скомпрометированы. Напротив, именно активизация борьбы с терроризмом стала одним из ключей к внутриполитическому успеху режима В.Путина и одной из причин его значительной поддержки со стороны населения. В последние годы этот фактор был вновь актуализирован феноменом ИГИЛ на Ближнем Востоке и за его пределами, включая распространение влияния транснационального экстремизма исламистского толка в России. Таким образом, эволюция российской антитеррористической стратегии не предусматривала концептуального сдвига от контртерроризма к «противодействию насильственному экстремизму» по типу американского CVE. В то же время, в рамках доминирующего подхода Россия постепенно стала уделять все больше внимания причинам и условиям терроризма и невоенным аспектам противодействия терроризму и его предотвращения (политическим и социокультурным вопросам, проблемам социально-экономического развития соответствующих регионов и т. д.).

Сравнительный анализ американских и российских подходов к противодействию терроризму и иному вооруженному экстремизму выявляет два парадокса. Во-первых, несмотря на более локальный (географически и типологически) характер основной угрозы вооруженного экстремизма для постсоветской России (терроризм со стороны вооруженного исламистско-сепаратистского движения на Северной Кавказе), определение и интерпретация «экстремизма» в России – гораздо шире, чем американское понятие «вооруженного экстремизма». В России категория «экстремизма» носит крайне общий и размытый характер и включает любую внутреннюю и внешнюю активность, как с применением, так и без применения насилия, направленную на «нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной обстановки в стране». Во-вторых, хотя в целом за последние 25 лет Россия была более сильно и систематически подвержена угрозам терроризма и другого вооруженного экстремизма на своей территории, чем США, последние проявляют больше интереса к превентивным мерам, противодействию радикализации, дерадикализации и другим методом и стратегиям из сферы «мягкой безопасности» внутри страны, чем Россия.

Подходы США и России к противодействию экстремизму также наглядно иллюстрируют фундаментальные различия в соответствующих доминирующих системах ценностей и норм. Так, например, в области контрнарратива (того посыла со стороны государства и общества, который должен противостоять экстремизму на идеологическом уровне) США упирают на демократический ответ со стороны гражданского общества, особенно на местном уровне, а Россия – на укрепление «межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия» и «традиционных для российской культуры духовных, нравственных и патриотических ценностей».

Хотя все эти различия и нюансы важны, их не стоит абсолютизировать. Не следует и переоценивать степень американского упора на «противодействие вооруженному экстремизму» (как альтернативе борьбы с терроризмом). Концепция администрации Обамы по противодействию вооруженному экстремизму (CVE) и радикализации, с повышенным вниманием к превентивным и несиловым аспектам, вряд ли будет подхвачена администрацией Трампа и уж тем более не станет для нее приоритетом. Надо сказать, что и при Обаме сдвиг к CVE на уровне политической риторики на практике не повлиял на какое-либо существенное перераспределение финансовых расходов в области противодействия терроризму и не ослабил опору на военно-силовые операции за рубежом как на основную стратегию снижения террористических угроз территории и населению США. Россия не уделяла такого внимания вопросам предотвращения и противодействия насильственного экстремизма и радикализации внутри страны, как США, однако и Соединенные Штаты в этой области не переусердствовали. Тем более существующие концептуальные, политические и иные различия в подходах России и США не должны препятствовать обмену отдельными эффективными практиками в области противодействия вооруженному экстремизму, в том числе терроризму, и извлечению уроков как из позитивного, так и из негативного опыта друг друга – особенно с учетом того, что в плане общего уровня терроризма и типов угроз российский и американский контексты постепенно становятся более, а не менее, сравнимыми.

Пути к сотрудничеству

С 2014 г. основные институциональные механизмы российско-американского сотрудничества в противодействии терроризму были свернуты или заморожены Соединенными Штатами в ответ на действия России по кризису на Украине. Был прекращена деятельность двух рабочий групп по терроризму под эгидой двусторонней Президентской Комиссии: одной – по линии МИД, другой – в составе руководителей спецслужб обеих стран. Та же участь постигла взаимодействие России с США (и другими западными странами) в рамках таких многосторонних форматов, как Совет Россия-НАТО и Группа контртеррористических действий «Большой восьмерки». Если какие-то контакты и каналы связи и сохранились, то либо на минимальном, техническом уровне в форме негласного обмена отдельной информацией между специальными службами, либо в ходе диалога и работы на уровне ООН – например, в рамках подготовки резолюций Совета Безопасности ООН по противодействию иностранным боевикам-террористам и финансированию ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» и группировок, связанных с аль-Каидой, в том числе за счет доходов от торговли нефтью и нефтепродуктами или Глобального контртеррористического форума при ООН.

В условиях, когда институциональные форматы сотрудничества свернуты или заморожены, а некоторые из них, возможно, не подлежат восстановлению, Россия и США могут и должны продвигаться, по крайней мере, по двум основным направлениям в области более эффективного противодействия терроризму и другому вооруженному экстремизму к взаимной выгоде.

Первое направление – это выход за рамки зацикленности предыдущих форматов почти исключительно на контртерроризме в сторону как минимум не меньшего внимания к противодействию и предотвращению насильственного экстремизма и радикализации. Потребность в таком расширении фокуса двусторонних контактов и будущих форматов сотрудничества отражает растущую параллельную необходимость – остро актуальную и для России, и для США – адекватно противостоять вызовам со стороны как радикально-исламистских ячеек внутри страны («доморощенных», но вдохновленных транснациональными идеологиями и сетями), так и праворадикальных экстремистов. Среди полезных практик в отдельных областях, по которым крайне желателен обмен информацией и опытом – специализированные программы противодействия радикализации и дерадикализации молодежи, разработка антиэкстремистских нарративов и идеологических посылов, ограничение возможностей пропаганды и рекрутирования экстремистами сторонников посредством электронных форумов и социальных сетей.

В плане взаимного извлечения уроков из сравнительных преимуществ друг друга в области противодействия экстремизму, наиболее сильной стороной американской модели CVE является ее особый упор на роль муниципальной полиции и вовлечение органов местного самоуправления, местных сообществ, представителей и институтов гражданского общества. Конечно, сама по себе такая модель вряд ли применима к России с ее анократической системой правления, слабым гражданским обществом и жестко централизованной системой органов внутренней безопасности. Однако России как минимум имеет смысл внимательно присмотреться к бесценному опыту США по профилактике и борьбе с правонарушениями на уровне муниципальной полиции и даже избирательно позаимствовать некоторые элементы такого опыта. Это полезно как в специфических целях противодействия терроризму и экстремизму, так и в более широком контексте реформирования российской правоохранительной системы.

В свою очередь, главное сравнительное преимущество России в этой области состоит в многовековом опыте тесного совместного проживания и взаимодействия с многомилионным коренным мусульманским населением (хотя в последние годы в России также растет озабоченность возможной радикализацией среди мусульман-мигрантов, особенно из Средней Азии). Нынешний американский подход к исламистской радикализации внутри США, чрезмерно копирующий британскую модель и подходы стран ЕС, в основном нацелен, можно сказать, заточен, на мусульманах-мигрантах в первом и втором поколении и мусульманских иммигрантских диаспорах. Однако не все европейские подходы адекватны североамериканским реалиям: так, мусульмане в США в своей массе более секулярны, и лучше интегрированы, особенно в экономическом отношении, чем в Европе (не говоря уже о большой коренной афроамериканской мусульманской общине). В этом смысле как раз российский опыт может оказаться весьма полезным для США – особенно в плане того, как России, при всей тяжести террористических угроз ее безопасности и при всей жесткости ее подхода к борьбе с исламским экстремизмом) в целом удалось избежать отчуждения и «секьюритизации» своего многочисленного и хорошо интегрированного коренного мусульманского населения.

Вторым направлением является активизация сотрудничества России и США по конкретным региональным и функциональным проблемам, представляющим острый взаимный интерес. Спектр таких проблем – от специфических вопросов и инцидентов в сфере безопасности, требующих срочных и прямых контактов между спецслужбами, предоставления разведданных и обмена ими, до крупных региональных вооруженных конфликтов вроде Сирии и Афганистана.

Среди примеров функционально-технического контактов – предоставление России разведданных ФБР о террористической атаке на российский пассажирский самолет над Синаем в 2015 г. и консультирование российских спецслужб по поводу обеспечения безопасности предстоящего в 2018 г. в России чемпионата мира по футболу.

В более широком международном плане, США и Россия – это те две державы, которые лучше всего способны обеспечить, чтобы именно ирако-сирийский и афгано-пакистанский контексты оставались приоритетами глобальной антитеррористической повестки дня. Россия и США могут и должны служить моторами активизации многосторонних усилий по поиску путей реального урегулирования этих конфликтов как долгосрочной глобальной стратегии по сокращению и предотвращению терроризма. Обе этих конфликтных зоны являются аренами наиболее интенсивных и широко транснационализированных региональных конфликтов, в том числе гражданских войн в ослабленных и полуразвалившихся государствах, и именно на них приходится до двух третей всей террористической активности в мире. Разрешение таких сложных, сильно фрагментированных и транснационализированных конфликтов часто ставит заинтересованных международных игроков перед сложным выбором, сильно зависящим от конкретного контекста. Например, особенно актуальна необходимость провести грань между вооруженными игроками, способными к участию в политическом урегулировании, и крайними, непримиримыми транснациональными вооруженными экстремистами или между реальной эволюцией радикальной группировки в направлении мирного процесса и национального политического урегулирования – и имитацией такой эволюции, сводящейся к простому ребрендингу. Важно подчеркнуть, что решения сложных вопросов такого рода как в сирийском контексте, так и за его рамками вряд ли могут быть найдены, реализованы или универсально признаны в отсутствие совместных усилий и договоренностей США и России. Именно такой опыт совместного решения конкретных и острых региональных и других проблем, представляющих взаимный интерес, может не только способствовать общему улучшения двусторонних российско-американских отношений, но и стать основой для восстановления, совершенствования и создания более институционализированных механизмов сотрудничества.

[1] В 2010 г. афганское движение Талибан было исключено из списка «иностранных террористических организаций» Госдепа США. Официальный российский список террористических организаций был впервые опубликован в июле 2006 г.

[2] В ноября 2016 г. еще 7 группировок фигурировали как в российском, так и в основном американском (госдеповском) списке террористических организаций: «Аум синрике», Аль-Каида, «Асбат аль-ансар», «Аль-Гамаа аль-исламийя», «Лашкар э-Таиба», Исламский джихад—джамаат моджахедов/Исламское движение Узбекистана, «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

[3] Степанова Е. "Исламское государство" как проблема безопасности России: характер и масштаб угрозы/ ПОНАРС Евразия, аналитическая записка № 393, декабрь 2015 г. См. также на англ. яз.